Le parcours de Bob Mould en tant qu’auteur-compositeur, interprète, guitariste, DJ, et musicien polyvalent le plus apprécié a démarré en 1979, avec la formation du groupe Hüsker Dü. En 1988, Bob débute la première partie d’une carrière solo et produit les albums Workbook et Black Sheets of Rain, aux arrangements plus heavy. En 1992, Bob a mis au monde Sugar, un trio puissant qui a fait le tour du globe produisant deux albums et un EP.

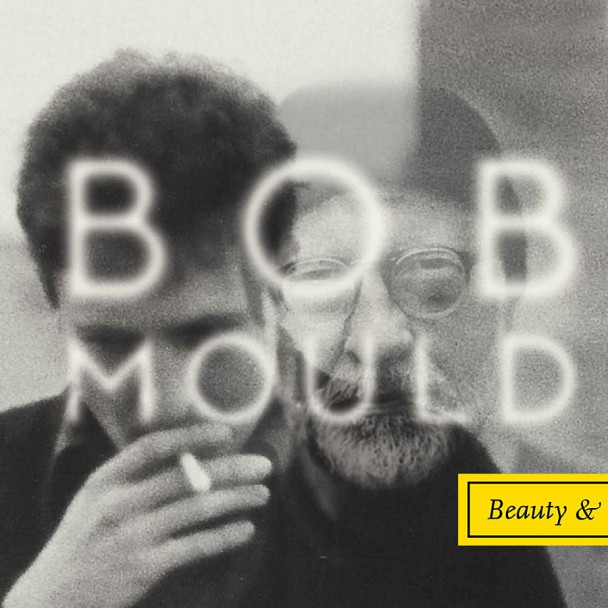

Au fil des décennies, Bob a enregistré, fait des tournées et perfectionné son art sans relâche. À l’automne 2012, il a produit Silver Age, son premier album pour Merge Records et le premier qui comprend les membres actuels de son groupe, Jason Narducy et Jon Wurster. Plutôt que de se laisser aller à l’oisiveté et de tomber dans le silence, Bob Mould choisit de confronter de front et de remuer toute cette agitation psychique qui se manifeste à cette étape de sa vie. Son dernier album, Beauty & Ruin, porte en grande partie sur le décès de son père en octobre 2012, sur sa lutte pour arriver à accepter sa disparition, à régler ses comptes avec lui-même, sa propre identité et ses legs, ainsi que les répercussions de tout cela sur ses relations actuelles sur la terre des vivants. Il nous en parle aussi ici avant son concert à la Rockhal du mardi 11 novembre 2014.

Bonjour Bob ! Tu as commencé à faire de la musique punk très tôt dans ta vie. Que penses-tu de ton évolution dans cette musique à travers le temps ?

Bonjour Nathalie ! J’ai fait plusieurs types de musique punk dans ma vie. Au début, ma musique était très agressive et très rapide. J’avais pour habitude de copier le style de musique que j’entendais et que j’aimais. Je parlais aussi beaucoup de politique et de gouvernement, chose que j’ai abandonnée très rapidement car ce n’était pas moi. Notamment à l’époque Reagan au milieu des années 1980, j’étais très frustré et j’avais peur, donc tout ça transparaissait dans ma musique.

Parles-tu de l’apparition du VIH et du SIDA ?

Oui. J’habitais dans un pays qui était incapable de mentionner cette maladie et d’en parler ouvertement. Imagine la situation : j’étais un jeune homme de 20 ans à l’époque conscient de mon homosexualité, sans pour autant pouvoir le crier sur tous les toits, étant donné la marginalisation des gays à cause du SIDA. Toute la communauté gay vivait dans la peur et la frustration. Je me sentais vraiment honteux de vivre dans un pays dont le gouvernement puritain était incapable de prononcer les mots « SIDA » et « VIH » et où il y avait cette épée de Damoclès au-dessus de ma tête et de celles de mes amis. Inutile de te dire que cette situation a développé ce sentiment de colère en moi.

La musique t’a-t-elle permis d’exprimer cette colère et d’en faire quelque chose de positif ?

Absolument. En fait, ce que j’aime dans la musique punk, c’est sa simplicité. J’aime cette transparence. A 16 ans, j’ai eu mon premier album des Ramones. Pour moi cet album était comme un mode d’emploi pour faire de la musique. On entendait distinctement la batterie, le chant, la guitare et la basse. Je me sentais bien plus proche de ce type de musique et de groupe, étant donné que pour les groupes de rock traditionnels, on ne parlait que des « gros » groupes dans les revues spécialisées ou dans les journaux. Pour moi, la musique ce ne sont pas des jets privés, des groupies et de la cocaïne.

Comment organisez-vous les concerts punks au début de ta carrière ?

Comme je n’habitais pas New York, où le punk commençait à avoir du succès, on se débrouillait avec les contacts. La communauté punk a toujours fonctionné comme ça. En fait, tu organises un concert car quelqu’un connait quelqu’un qui habite au Texas par exemple et aimerait que tu joues là-bas. Il y avait une certaine solidarité, mais effectivement cela prenait plus de temps qu’aujourd’hui pour se faire un nom. J’aime cette époque plus lente, car elle favorisait le contact humain.

On ressent une certaine nostalgie dans tes propos…

Oui, car s’engager pour un groupe de musique ou être fan voulait vraiment dire quelque chose. Il fallait se bouger pour trouver la moindre information. Aujourd’hui, avec les réseaux sociaux et internet, c’est très différent, mais ce que j’apprécie quand même, c’est de pouvoir découvrir de la musique du bout du monde sans bouger de chez soi.

Tu vas passer au Luxembourg pour présenter ton dernier album Beauty & Ruin. Tout d’abord, pourquoi ce titre ?

J’aime les contrastes. C’est peut-être parce que je viens de San Francisco où le matin il peut faire gris et y avoir un grand soleil les après-midis. Je trouve d’ailleurs que le gris est la couleur qui représente le mieux cette ville. C’est la couleur des buildings et souvent celle du ciel. C’est pour ça que j’ai aussi choisi cette couleur pour la couverture de cet album, tout en y ajoutant un petit peu de jaune pour le soleil.

Je sais que le décès de ton père a eu une grande influence sur le contenu de cet album. Peux-tu nous en parler plus en détail ?

Cet album est divisé en quatre parties majeures : la perte, la réflexion, l’acceptation et le futur. Ce sont les phases par lesquelles je suis passé lorsque j’ai perdu mon père avec qui j’ai toujours eu des relations difficiles et conflictuelles, même si c’est lui qui m’a acheté ma première guitare. Il buvait beaucoup et il est décédé après une longue bataille d’un cancer du poumon. J’avais envie de terminer cet album en regardant vers l’avenir.

C’est de cette bataille dont tu parles dans la chanson The War ?

En quelque sorte, oui. Cette chanson se situe entre la réflexion et l’acceptation. C’est la bataille de mon père, mais aussi la mienne et celles des personnes autour de moi. Je suis arrivé à un âge où les personnes de mon entourage commencent à avoir des problèmes de santé. J’ai voulu mettre ce sentiment à double-tranchant, donc malade mais toujours en vie, sur cette chanson en mettant une jolie mélodie mélangée à des paroles plus sombres.

Tu as aussi sorti un livre sur ta vie en 2011. Pourquoi ce choix ?

En fait, mon éditeur Michael Azerrad m’avait demandé de l’aider à écrire un livre sur la musique des années 1980, en 2008 et c’est seulement après qu’il m’a demandé si je ne voulais pas écrire sur ma vie. Ce livre est une réflexion plus qu’une autobiographie. J’ai analysé comment les événements de mon enfance ont eu un impact sur ma vie, ma musique et ma carrière. Finalement, les personnes y ont trouvé du réconfort et ont vu des parallèles avec leurs vies. J’ai eu une enfance dans la pauvreté, avec un père abusif et j’y ai survécu. J’ai vu mes erreurs et ce bouquin m’a beaucoup aidé à aller de l’avant et à remettre les choses dans leur contexte.

Pour terminer : notre question rituelle. Beatles ou Rolling Stones ? Et pourquoi ?

C’est facile. Je vais prendre les Beatles car c’est le groupe que j’ai toujours aimé depuis mon enfance.

Propos recueillis par : Nathalie Barbosa